※この記事では、「色」や「空」といった『色即是空』の概念を扱っています。

※「色」と「空」、そして『色即是空』の意味をより深く知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

なぜ高齢者ばかりなのか?

最近、長野オリンピックの負債が消えたそうだ。

長野県に住んでいると、カフェや飲食店に出かけても、なぜか高齢の方が多い印象を受ける。

その光景を目にしたとき、私の中にひとつの問いが生まれた。

「なぜ、今の現役世帯よりも高齢世帯の方が潤っているのだろう?」

この問いをたどっていくと、長野オリンピックがもたらした「色」と「空」の物語に行き着いた。

投資がもたらした鮮やかな色

1998年の長野オリンピック。

世界の注目がこの地に集まったあのとき、多くの投資が流れ込んだ。

競技場や道路、新幹線、ホテル──。大会を成功させるために、数千億円規模の資金が一気に動いた。建設業界は空前の繁忙を迎え、金融機関も資金の流れを通して潤った。

この「色」としてのお金の流入は、単に建設や金融にとどまらない。

工事現場で働く人々は地元で飲食を楽しみ、観光客や関係者が地域を訪れ、宿泊・小売・飲食といった周辺産業にも波及していった。

一時的ではあれ、長野県全体に色鮮やかな経済の光が差し込んでいた。

企業と企業がつながり、人と人がつながり、地域に力強い「空」が生まれていたのだ。

負債返済という回収の流れ

だが、その華やかさの裏には影が潜んでいた。

オリンピックを開催するために膨らんだ借金──その返済が待っていた。

大会後、投資によって一度流れ込んだ資金は、税金という形でじわじわと回収されていく。

民間に残ったお金は、やがて行政の借金返済に吸い上げられ、地域経済の色は少しずつ薄れていった。

最初は大きく注がれた色。

しかし時間の経過とともに、その色はにじみ、回収され、消えていく。

その過程で、オリンピックによって一度濃くなった人々のつながりも、少しずつ希薄になっていった。

世代によって異なる「色」の受け取り方

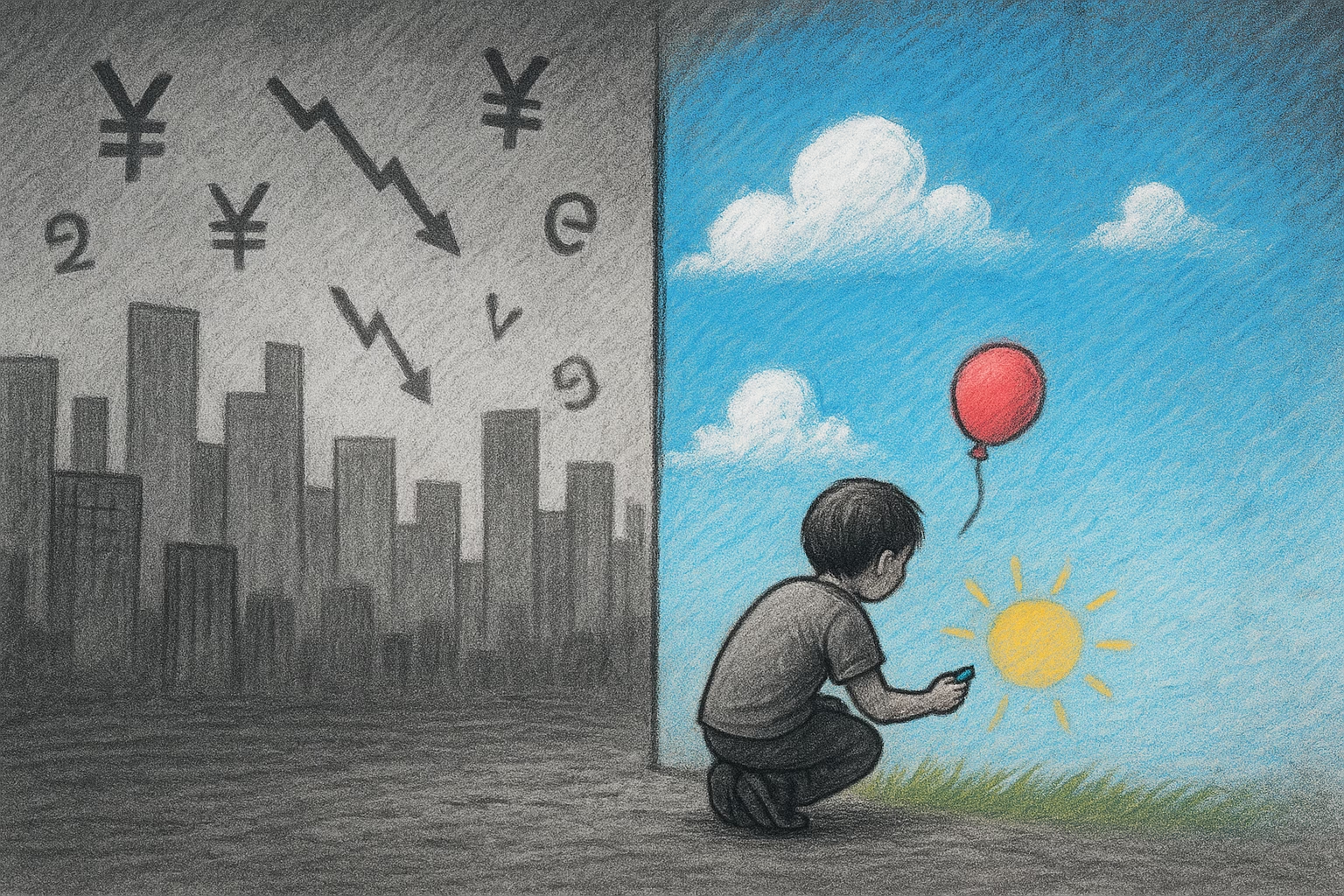

ここで大切なのは、オリンピック投資の「色」を享受できた世代と、そうでなかった世代の差である。

開催当時、現役で働いていた世代──つまり今の高齢世帯は、投資の直接的な恩恵を受けた。

建設現場に関わった人、観光や飲食で賑わいを感じた人、地域の活気に包まれた人。彼らの人生にとって、オリンピックは確かに潤いの色をもたらした。

一方で、その後に社会に出た若い世代や、今の現役世帯はどうだったか。

彼らが直面したのは、長く続くデフレだった。給料は上がらず、雇用も不安定。返済のための税負担だけが重くのしかかり、鮮やかな色を受け取ることなく、静かな空虚さの中で働くことを強いられた。

ただ、ここで誤解してはいけない。

私は決して「高齢世帯ばかりが得をした」と責めたいわけではない。

問題の本質は、デフレ経済を放置し続けた政府の姿勢にある。そして、その状況を黙認し、受け入れてきた私たち国民にも責任があるのだ。

世代間格差が自然に生まれたのではなく、デフレを是としてしまった社会全体の選択が、この静けさを招いたのである。

デフレがもたらした「静けさ」

デフレは、一見すれば物価が安定していて消費者に優しいように見える。

しかし実際には、賃金の上昇を抑え、現役世帯の未来を奪っていく。

高齢世帯が資産を守りやすいのに対して、若い世代は資産を築きにくい。

その結果、オリンピックで得られた繁栄は世代間で偏り、今に至るまで地域の風景に影を落としている。

「カフェや飲食店に高齢者ばかり」という光景は、その象徴なのかもしれない。

色と空のシーソー

長野オリンピックは、私たちに二つの側面を残した。

- 投資によってもたらされた鮮やかな「色」と強い「空」

- 返済によって色が消え、静かに弱まっていく「空」

色と空はシーソーのように揺れ動く。

色が注ぎ込まれれば、空は濃くなる。

色が回収されれば、空は薄くなる。

これから描く色と空

私たちは、過去の投資と返済の物語をただ眺めるだけではなく、未来の色と空をどう描くかを考える必要がある。

デフレ経済のままでは、現役世帯が十分に色を受け取ることは難しい。

だからこそ、政策や社会の選択、そして私たち一人ひとりの行動が、地域の色と空を再び豊かにする鍵となる。

コメント