※この記事では、「色」や「空」といった『色即是空』の概念を扱っています。

※「色」と「空」、そして『色即是空』の意味をより深く知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

高畑勲監督『火垂るの墓』とは

1988年に公開された高畑勲監督の『火垂るの墓』は、戦争孤児の清太と節子を描いた名作です。

一般的には「戦争の悲惨さを描いた作品」として語られますが、私はこの映画を、もっと普遍的な視点──人間関係と個の孤立──から読み解くべきだと思います。

戦争が子どもたちに襲いかかるのは、命の危険や空襲だけではありません。

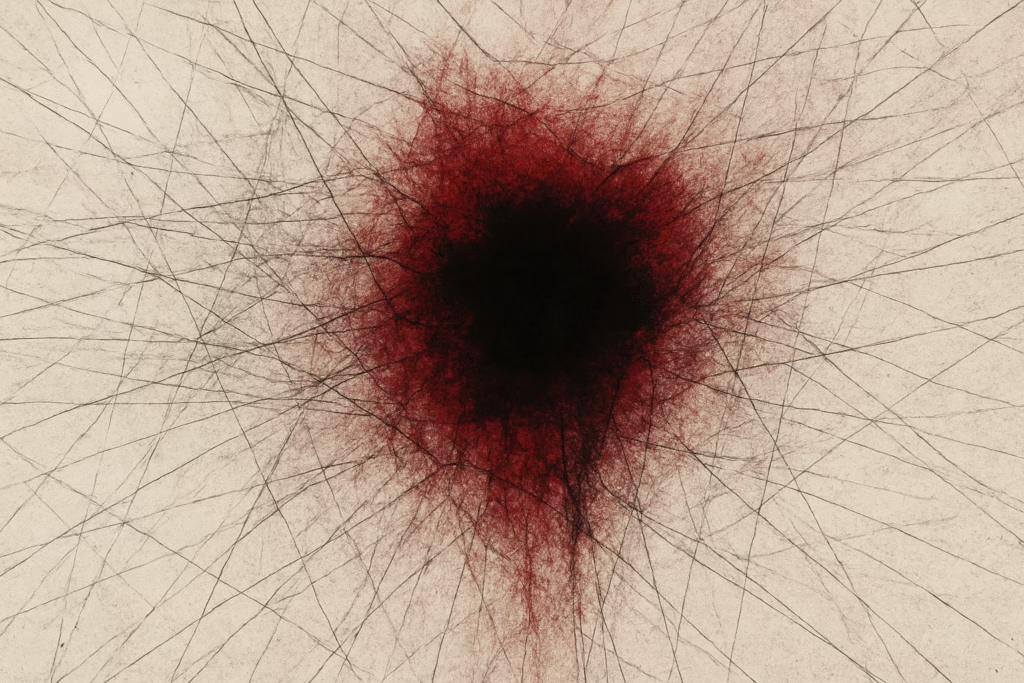

本当に恐ろしいのは、親子や社会の関係性という「糸」を断ち切る力です。

親から子へ、世代から世代へ受け継がれるはずのつながりが断絶されると、子どもは「個」として孤立せざるを得なくなります。

清太はまさにその象徴です。

彼の心理を追うことで、戦争の悲劇だけでなく、現代社会にも通じる孤立や関係性の喪失の問題が浮かび上がってきます。

ここでいう「色」と「空」を整理しておきます。

- 色:目に見える物質的なものや、心に残る記憶

- 空:他者との関係性や共感力、心の中のつながり、思考、感情

母の死──強烈な「色」に破壊された空

清太にとって、母の死はあまりにも強烈な「色」でした。

その色は、心の中の「空(関係性の糸や思考)」を破壊してしまい、涙を流すことすらできません。

母の死を虚構として心に留め、妹の節子には隠すしかなかったのです。

しかし、この選択には大きな代償が伴いました。

感情という空が失われた清太は、頼れるのは目に見えるもの──家族とのつながりや、親が残してくれたお金──つまり色だけになってしまいます。

そのため、親戚のおばさんの助言や忠告も、彼の心には届きません。

結果として、社会的・家庭的なつながりの糸は見えなくなり、二人は孤立していったのです。

つまり、家族との思い出という虚構の「色」に逃げざるを得なくなり、現実の関係性を失い、独りよがりの世界に閉じ込められてしまったのです。

「色しか見れなくなった」清太

母との強烈な別れを経験した清太は、現実を直視できず、「色」ばかりに囚われていきます。

彼は決して自己中心的だったのではありません。母の死によって「空」が破壊され、「空を感じる力」そのものを失ってしまったために、必然的に「色」にすがらざるを得なかったのです。

父との繋がり、親が残してくれたお金、家族との思い出、食べ物──

目に見える「色」に偏る一方で、「空」──関係性や他者と共に生きる力──は欠落してしまったのです。

だからこそ、彼は孤立を選んだのではなく、孤立に追い込まれていったのだと言えるでしょう。

節子に母の死を知られていた瞬間──虚構の崩壊

清太の虚構は、節子が母の死を知っていたことを知った瞬間に崩れ去ります。

それまで清太は、母の死を心の奥で封じ込み、虚構にすがっていました。

しかし節子が真実を知っていたことは、清太にとって避けられない現実を突きつける出来事でした。

この時、清太は初めて涙を流します。

虚構が崩れたことで、母の死を受け入れざるを得なかったからです。

同時に、節子と現実を共有することで、感情という空が戻ってきた瞬間でもありました。

しかし、その空を持続させるために誰かに頼ることはできませんでした。

頼れる最後の糸として彼がすがったのは――「父は生きて帰る」という虚構の色でした。

父の死と「希望の糸」の崩壊

清太が最後まですがっていたものがあります。

それは「父は必ず帰ってくる」という希望の糸でした。

親戚のおばさんに頭を下げ、再びお世話になるという選択肢は確かにありました。

しかし清太はそれを選べなかった。

なぜなら「父が帰ってくれば全て解決する」と信じていたからです。

ところが、終戦を迎え、日本が敗戦した現実の中で、希望の糸は無惨にも断ち切られました。

父はもう帰ってこない。

清太は「現実」そのものが崩壊するのを感じ、深く動揺したのです。

ドロップ缶という「関係性の貯蓄」

『火垂るの墓』で特に印象的なのが、サクマ式ドロップ缶の描写です。

私はこれを、親が築き残してくれた「関係性や愛情の貯蓄」の象徴と捉えています。

清太と節子は、庭に埋めていたドロップ缶を少しずつ消費しながら生き延びていきます。

けれど、それは同時に「親から受け継いだ資本=愛情やつながりのストック」を食いつぶしていく行為でもありました。

二人自身が新しい関係性を結ぶ力を持てなかったため、やがてその貯蓄は尽き、親戚の家を出て孤立への道を選んでしまうのです。

そしてついに節子は、もう中身のないドロップ缶におはじきを入れ、“思い出(虚構)のドロップ”をなめるようになります。

それは、親から受け継いだ関係性が完全に尽き、思い出にしがみつくしかなくなった子どもの姿でした。

大人が止められなかった理由──親戚のおばさんの役割

「おばさんがもっと強く止めていれば…」という葛藤もあります。

けれど戦時下で皆が余裕を失っていた。

「また戻ってくるだろう」という甘い期待の中で、子どもたちを見送ってしまう。

その「空白」が、清太と節子を虚構へと追いやったのです。

本来なら、大人がどうにかしてでも彼を止めるべきでした。

しかし、戦争の時代には誰にもその余裕がなかったのです。

周りの大人たちはそれぞれ生きることに必死で、他者の子どもに手を差し伸べる心の余白を持てなかった。

死してなお、美しい街並みを見て終わる

最後の描写が強烈です。

清太は死後の視点で、綺麗に復興した街並みを眺めている。

それは「色」にすがりついた彼の在り方の延長。

関係性や想像力を欠いたまま、虚構に取り込まれてしまった人生でした。

しかもここには、もう一つの残酷な真実があります。

清太は「色」しか見られなくなったがゆえに、何度自分の過去を振り返っても、どこで誤ったのかを理解することができません。

親戚のおばさんとの関係を修復できなかったことも、父の帰りを信じ続けたことも、節子を孤立へと導いたことも、すべて「色」だけを見ている限りは過ちとして映らないのです。

彼にとって残るのは、美しい風景や思い出といった断片的な「色」ばかり。

ここで整理すると言えるのは──空を見失った者が行き着く先は、美しくも虚しい景色でしかないということです。

だからこそ清太の悲劇は、孤立の果てに死んだことだけではなく、「空=関係性」を見失ったままでは、過ちを過ちとして理解できないという出口のなさにもあるのだと思います。

まるで、子どもが親よりも先に死んでしまうと、三途の川で鬼に石を積まされる話のようです。

まだ十分に経験や関係性を蓄えられないまま、人生の責任や重さを背負わされる──清太の死も、この比喩のように救いのない必然性を帯びています。

救いとしてのおにぎり

ただ最後に差し出された救いがあります。

それは『火垂るの墓』の冒頭で、駅に横たわる清太の前に差し出される「おにぎり」。

それは、ただの食べ物以上の意味を帯びています。

清太の人生を振り返ると、彼は母の死によって「空(関係性)」を破壊され、

父の不在によって希望の糸を断ち切られ、妹の節子と共に孤立の道を歩むことになりました。

彼の目に映るのは「色」──家族の思い出や物質的な断片だけ。

空を失った清太は、誰とも繋がれないまま、輪廻の外に取り残されるような存在となってしまいます。

そんな彼の最期に、見知らぬ人が差し出す「おにぎり」があります。

これはまさに、他者からの関わり=関係性(空)ともとれる象徴です。

それは清太に手渡された、孤立の世界から空へ戻るための、細い橋。

もし彼がその橋を渡ることができたなら──

清太は再び、輪廻の流れに身を委ねることができるかもしれない。

戦争がもたらす「個」

戦争の恐ろしさは、爆弾や空襲の直接的な被害だけではありません。

それ以上に怖いのは、親から子へ、世代から世代へと繋がる「関係性の糸」を強制的に断ち切ってしまうことです。

家族と生きるはずだった時間が奪われ、子どもが「個」として生きざるを得なくなる。

清太と節子はまさにその犠牲者でした。

現代社会における「関係性の喪失」

ここで考えたいのは、この物語が「過去の戦争だけの話」ではないということです。

現代の日本でも、子どもたちの「関係性の糸」は細くなりつつあります。

- 一人で食事をとる“孤食”

- 学校でも家庭でも居場所を感じられず、ゲームやSNSという「色」に逃げ込む子どもたち

- 親自身が経済的・精神的に余裕を失い、子に関わる時間を持てない現実

戦争という極限状態ではなくとも、社会のあり方次第で、子どもは容易に「個」にされてしまうのです。

色ばかりを見る社会に向けたアラート

『火垂るの墓』が公開されたのは1988年。

日本がバブルに浮かれ、物質的な「色」ばかりを追い求めていた時代でした。

その時期にこの映画が公開されたことは、偶然ではないように思えません。

「色ばかりに目を奪われ、空(関係性)を見失うな」

──それが、この映画が時代を超えて突きつけてくるメッセージではないでしょうか。

私たちにできること

清太と節子の悲劇を「過去の物語」として片付けてはいけません。

現代に生きる私たちこそ、次の世代に「関係性の糸」をしっかりと手渡さなければならないのです。

子どもたちに「色」だけを与えるのではなく、

「あなたは一人じゃない」「一人では生きてはいけない」という関係性を伝えること。

その糸がある限り、人は「個」に押し込められずに済みます。

終わりに

戦争の本当の恐怖とは、「個にされること」。

そして「関係性の喪失」です。

清太と節子の物語は、私たちにそのことを突きつけています。

現代社会に生きる私たちが受け取るべきメッセージは明白です。

- 子どもたちに「色」ではなく「空」を。

- 「個」ではなく「関係性」を。

その糸をつなぎ直すことこそが、過去の悲劇を繰り返さない唯一の道なのだと、私は強く感じています。

コメント