※この記事では、「色」や「空」といった『色即是空』の概念を扱っています。

※「色」と「空」、そして『色即是空』の意味をより深く知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

妻から届いたニュース──それは、宇宙からの問いだった

ある日、妻から一本のLINEが届いた。

それは、広島市長が核廃絶を訴えたというニュースだった。

けれど、それは単なる情報ではなかった。

どこか遠く、もっと深い場所──まるで宇宙の彼方から、

「いまのお前なら、どう答える?」と問われたような、そんな感覚だった。

核の問題に向き合うことへの躊躇

私は、核の問題について語ることを、ずっと避けてきた。

政治的な主張や、善悪の判断を下すことに、どこか居心地の悪さを覚えていた。

「持たなければ対等でいられない」という言葉も耳にしてきたし、

その理屈がもたらすリアリズムにも、一定の理解はある。

けれど、どうしても心のどこかに、引っかかるものがあった。

それは単なる道徳心でも、理想主義でもない。

もっと根源的な違和感。

「本当に望む強さ」とは何か

私たちは本当に、そんな「強さ」を望んでいるのか?

そもそも「対等」とは、力を持ち合うことなのか?

赤子のように核を生み、そして虚しさに沈んだ科学者

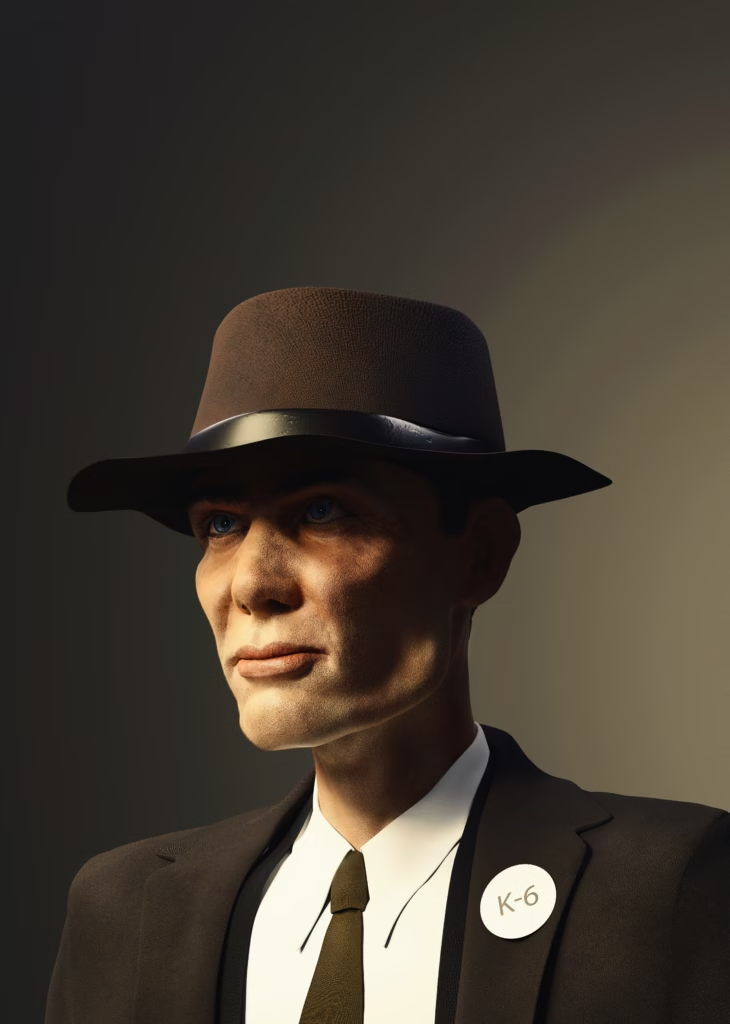

映画『オッペンハイマー』で見た知的好奇心

1年半ほど前、私は映画『オッペンハイマー』を観た。

妊娠中の妻が「好きに出かけてきていいよ」と背中を押してくれた夜だった。

あの映画に描かれたオッペンハイマーの姿は、

私にはどこか赤ん坊のように映った。

彼は世界と戯れるように、核分裂の謎へ飛び込んでいった。

そこにあったのは、ただひたすらに純粋な知的好奇心だった。

「この世界は、どうなっているのか?」

「このエネルギーは、なぜ放出されるのか?」

まるで、まだ言葉を持たない子どもが、

手触りだけで世界を確かめるように、

オッペンハイマーは未知のエネルギーと遊んでいた。

核の力がもたらす虚無

だが、やがて彼は知る。

その遊びは、もう遊びではなくなったということを。

その色は、あまりに強すぎた。

あらゆるものを焼き尽くし、誰の命も、何の思想も、すべてを等しく灰にした。

彼は「作ってしまった」。

その事実と虚しさに、誰よりも早く沈んでいった。

息子の涙が教えてくれた「手放す」という智慧

子どもの行動から学ぶ柔軟さ

ある日、1歳の息子が、おもちゃを手から落として、大泣きしていた。

けれどその涙は、単なる悔しさとは違って見えた。

あれはきっと、まだ言葉を持たない彼なりに、

「これは本当に大事なものだったのか?」

と、自分に問いかけていたのではないかと思う。

しばらくして、彼は泣き止み、別のおもちゃへと向かっていった。

それは、彼が「手放す」ということを、身体で学んだ瞬間だった。

子どもは、要らないものをすぐに手放せる。

それは、生きるための智慧であり、柔らかさでもある。

大人が握りしめる強さの虚しさ

私たち大人は、どうだろう。

たとえそれが虚しいものだと分かっていても、

「一度手にした強さ」を、なかなか手放せない。

まるで、その空虚を埋めるように、

私たちは、握りしめたまま、離せなくなっていく。

核の強さとは、空が入り込む余地のない色。

だからこそ、それを手放せば、自分が空っぽになってしまう気がするのだ。

それは、ただの幻想であり、呪縛にすぎないのに。

無限の可能性という空を分解して得た色

核と空の関係

「核」とは何か?

私はときどき、こう考える。

核とは、無限の可能性を秘めた空(くう)を分解し、その深部から取り出された、極限まで濃縮されたエネルギーなのかもしれない。

空──それは、形を持たない無限の可能性。

思考、沈黙、曖昧さ、美しさ。

言葉できない何か。

まだ名づけられていない、世界の深部。

それを分解し、確定させ、掌握することで得たのが、「核」という強烈でありながら有限な色だった。

だがその色は、強すぎる。

ほかのすべてを圧倒し、塗り潰してしまう。

対話も、やわらかさも、詩も、美も──焼き尽くしてしまう。

空の余地を失った世界

空を分解して得た色には、もはや『空の余地』はない。

そこにあるのは、ただ強さだけだ。

それは、あまりに不調和な世界だ。

それが、核融合よりも先に核分裂が生まれた理由のような気さえしてくる。

核分裂を手放した時、初めて核融合を扱えるだけの度量を、人類は持てるのではないか。

今のまま核融合や量子重力理論を生み出しても、人類はそれを持て余すだろう。

なぜなら、まだ核を手放せていないからだ。

核が地球にかけた“重力”──強すぎる色が、私たちを閉じ込めている

強すぎる色の制約

私にはときどき、こう思える瞬間がある。

この「核」という強すぎる色が、

人類を地球という星に押し込めているのではないか、と。

核兵器を手にしたときから、

私たちは何か大切な感性を、地上に縛りつけてしまったのではないか?

それは、科学技術の限界ではない。

意識の重力だ。

力を持つことによって、かえって私たちは身動きが取れなくなってしまった。

持つことで自由になるどころか、

持つことで“宇宙という空”への扉が閉じてしまったのだ。

本来、空は無限に開かれている。

しかし、強すぎる色を持ってしまった者は、

自らも、そして周りも滅ぼしてしまうだろう。

空の持つエネルギー──核を超えた根源の力

けれど本当は、核のエネルギーとは、

空が本来持っている圧倒的な可能性の、たった一片にすぎない。

核分裂が放つ力に驚嘆する私たちの姿は、

まるで、木を燃やして光と熱を得たことに満足して、

その木が育った森の存在に気づいていないようなものだ。

核は空の力を“破壊によって”取り出したもの。

でも空は、“破壊しなくても”無限のエネルギーを湛えている。

詩、音楽、対話、沈黙、涙──

それらはすべて、空の中で生まれ、空の中で響き合っている。

執着を手放すことで広がる世界

そして、1歳の子どもが教えてくれるのは、

空に還ることで、自由が開かれるという事実だ。

宇宙を旅するには、「手放す」ことが必要なのかもしれない

もしも私たちが、核という強すぎる色を手放すことができたなら、

きっともう一度、空を旅することができるだろう。

それでも「持つ」というのなら──空への覚悟が要る。

それでも、なお「持つべきだ」と言うのなら、

そこに、どんな覚悟が必要なのか。

まずは、問う必要がある。

「私たちは、どこに調和を求めるのか?」

強い色と強い色がぶつかるときの破壊

「対等」になるために、両者が強さを持つ。

けれど、強い色と強い色がぶつかると、何が起きるのか。

それは、ただの破壊だ。

互いに削り合い、消耗し、やがて人類のいない空へと還る。

死を引き受ける覚悟

もし一方だけが「持つ」と言うなら、

持たない側は、こう言わねばならない。

「どうぞ、打ちたければ打て。だが思い出せ。」

「それが、どれほど虚しいかを。」

つまり、死を引き受ける覚悟だ。

国家にその覚悟があるのか。

あるいは、私たち個人がそれを引き受けるのか。

だがそれは、ただ滅びを受け入れることではない。

空の可能性を信じるという、もうひとつの強さでもある。

核とは手放さなかった煩悩の象徴

核というのは、ただのエネルギーではない。

それは、手放さなかった煩悩の象徴だ。

強すぎる執着の色。

そして私たちは、その虚しさを、

広島と長崎という土地で、痛いほど知っているはずだ。

空と空がぶつかるとき──そこにこそ色が生まれる

柔らかな色の出現

けれど、私は信じている。

空と空がぶつかるとき──

そこには、まったく逆の現象が起きる。

沈黙と沈黙が重なり合い、

名づけられていない感情が、そっと触れ合う。

するとそこに、柔らかな「色」が生まれる。

それは、暴力によって押し出された色ではない。

恐怖によって選ばれた色でもない。

ただただ、空と空が対話することによって、

ゆっくりとにじみ出てくる色。

それは、美のようなものかもしれない。

詩や、絵画や、音楽のように、

名づけがたいけれど、確かに存在する感覚。

核を手放した先に見える新しい色

私たちは、「核」という強すぎる色を手放したあとにこそ、

ようやく、その繊細な色と出会えるのではないか。

宇宙は、空そのものだ。

無限の余白と、柔らかいエネルギーの網の目。

そこを旅するには、

「力」ではなく「空を信じる感性」が必要なのではないか。

今のままでは、地球という重力の檻から抜け出せない。

でももし、私たちが自らの“執着”を手放すことができたなら──

その時、宇宙はきっと、私たちを受け入れる準備ができている。

滅びの先にも、色は立ち上がる

仮に──この世界が、強さと強さのぶつかり合いによって滅びたとしても。

それでも、私は信じたい。

すべてが灰になったあとにも、

空から、また新しい色は立ち上がる。

それは、私たちが知ることのできない色ではないかもしれない。

でもきっと、それは「空」から生まれた色だ。

滅びは、終わりではない。

むしろ、始まりだ。

空へと還ることで、また循環が始まる。

終わりに──空を信じることは、美を信じること。宇宙を信じること

映画『オッペンハイマー』が描いたのは、

知の果ての孤独であり、国家の執着であり、

そして、私たちひとりひとりが抱える「問い」だった。

科学者は、虚しさを知った。

1歳の子どもは、手放すことを知っていた。

なのに、国家だけがそれを握り続けている。

核と空の行方

私にとって──いや宇宙にとって、核を人類が持とうが持つまいが、どちらでもいい。

なぜなら、すべては空へと向かう。

ただそれが、

人類が見ることのできない空に向かうのか、

人類が見ることのできる空(宇宙)へ向かうのか、

その違いでしかないのだ。

可能性の宇宙を子どもに見せたい

ただ、私は見たい。

いや、私の子どもたちに見せたい。

可能性の宇宙を。

だから、その色を手放せ。

その煩悩に満ちた「強さ」の幻を知れ。

そしてもう一度、「空」を信じろ。

それは、美を信じること。宇宙を信じること。そして、空を信じることと、きっと重なっている。

空こそが最も強い力

空こそが

もっとも静かで

もっとも可能性に満ちた

もっとも強い力なのだから

コメント